行事やイベント事の前後は、普段浅くしている眠りがもっと浅くなる。

行事前は、何が起こるかわからないという不安から。

行事後は、当日抑えていた不安や恐怖が溢れてくるように。

そうしてそういうときに限って。

嫌な夢ばかり見る。

気がつけば、真っ白い空間のような場所にいた。あぁまたか、なんて思ったときには、真っ白いその空間にテレビのような四角いものがいくつも周りに出てくる。

そのテレビには、ひとつひとつにいろいろな映像が映った。時代も、場所もすべてが違う。

けれどたったひとつ、共通していること。

映像は、彼女が傷つく直前や、死の間際であること。

映像の中では恋人が振り返って笑ったり、俺の手を引いていくもの様々な場面が流れている。その先のすべてが、夢で何度も見せつけられて内容なんてもう嫌と言うほど知っている。

やめろと口を動かしても、声は出ない。うずくまりたくても体は動かない。目を閉じたくても瞼は開いたまま。

見せつけるように、忘れるなと言うように。映像は俺に見せつけるように流れていく。

どうしようもできなくて、ただただ目の前の映像を見た。今日、俺の前に現れているのは俺がもう寝たくなくなった日運命の日のこと。そこに意識を向ければ映像は音と共に大きくなった。

その画面はまだ真っ暗。俺がまだ目を閉じているとき。

小さな足音が耳に届いた。

けれどとくに気にもとめていたなかった俺は、まだ目を閉じている。

早く開けろと願っても視界は閉じたまま。

早く、早く。歯を噛みしめて願う。

けれどその中の俺が目を開けたのは、妙に近くでがさりと音がしたときだった。

なんだと思って目を開ければ。

視界に広がったのは、見慣れた天井ではなく見慣れない男たち。

わけがわからず止まってしまって、その男達が焦って手を振り上げたことに反応が遅れた。その手に刃物が握られていると知ったのは、

《だめっ…》

いち早く反応して飛び出してきたクリスティアが、切り裂かれたときだった。

目の前に血が飛んで、わけもわからぬまま愛する恋人は倒れていく。

ドサリと少し離れたところに倒れた恋人に手を伸ばすも、いつものごとく届かぬまま。

夢のはずなのに背中に痛みが走って、動けなかった。

そのまま終われたら楽だったのに。

わずかに動いた恋人を、相手は見逃さなかった。

スローモーションのように手が振り上げられている。

──やめろ。

《ゃ、めろ……》

頼むから。

《クリスティアっ》

どうか。

それを振り下ろさないでくれ。

「っ!!!!」

願ったそれを見届ける直後。

視界には見慣れた天井が広がっていた。

「、はっ、はぁ」

ゆっくり起きあがって、いつの間にかかいていた汗を拭う。

「は……っ」

顔を覆った手は、情けなく震えていた。

息を吐いて、なんとか呼吸を整えていく。けれど落ち着いていくほどに、胃の気持ちの悪さに気づいて気分が悪い。こみあげてくる何かをなんとか飲み込んで、もう少しだけ呼吸を繰り返した。

冷静になってきた頭で、最後に深く息を吸って呼吸を整える。

大丈夫、生きている。

そう、言い聞かせて。

「……」

そっと、隣に目をやった。

「…」

視線の先には目を閉じて横たわっている愛しい恋人。きれいなその姿はいつもならかわいらしいという表現だけで済むのに。

今だけは、死を思わせているようで怖い。

そっと触れた手の冷たさも、体質異常故とはわかっているのに死を連想させた。落ち着いたはずの手がまた震え始める。

大丈夫だと何度も何度も言い聞かせながら、彼女に体重をかけていった。

「……」

ゆっくりと倒れていった先は、クリスティアの左胸。重くならないように、起きてしまわぬように。ただ添えるだけ。

そっと目を閉じて耳を澄ますと。

とく、とく、と。小さく「生きている」と主張する音が聞こえ始めた。

それにようやっと。

「……」

安堵の息を吐く。

何分くらいそうしていたかはわからないが、呼吸も落ち着いて、震えもなくなって。

「……クリスティア」

口からこぼれ落ちるのは、

「……痛かったろ」

あのとき、言えなかった言葉。

俺をかばったときでさえ痛かっただろうに。そのあとも、何度も。痛い思いをして、それでも俺を助けようとして。

いつだって、最期の日は彼女にかばわれてばかりだった。

どんなに強くなっても守れることなんてできやしない。

ねぇどうして。

「クリスティア」

どうしてお前は、そんな俺でも共にいてくるんだろうな。

「…」

「……」

こぼした言葉には、何も返っては来ない。

けれど。

「……!」

そっと、髪をすくようにして撫でてきた手が。

言えない「愛してるから」というのを伝えてきているようで。

それに答えるように、小さく頷いて彼女を抱きしめた。

『それでも手放してやれない俺を、どうか許してほしい』/リアス

愛してるって言えないからと言って、別にその「愛してる」を言いたくないわけじゃ決してない。

いつだって、あなたにそれを言いたいと思ってる。

それはたとえば、こんなとき。

「……クリスティア」

あったかい温度で目が覚めた夜。

わたしの左胸に耳を当てているリアス様。あぁきっと、また怖い夢見たのかなって、「どうしたの」って聞こうとしたときだった。

小さくこぼれていった言葉は、あなたの後悔と悲しみ。

それには、心の中で返していった。

「……痛かったろ」

…痛くないよ。

いつだってかばってくれたと言うけれど、それはあなただって同じでしょう?

いつだって愛してくれて、守ってくれるのに。

わたしのために、たくさんのことを犠牲にして守ってくれたリアス様。

「……どうしてお前は、そんな俺でも傍にいてくれるんだろうな」

どうしてなんて、決まってる。

あなたを愛しているから。

思わず開いた口からは、言葉は出て行かなかった。

喉が痛くなって、その言葉を言うなって言うみたいに阻まれる。

悔しくて、歯を噛みしめた。

でも、言葉で言えないのなら行動で。

あなたに、手を伸ばしていく。

「……!」

そっと触れた髪はやわらかくて、触れたあなたはあたたかい。

どうか、優しいあなたに届きますように。

愛しているから、傍にいたいと。

そう、なでていったら。

小さくうなずいて、ぎゅっと抱きしめられた。それにこたえるように、わたしもあなたを抱きしめる。

「…ねむれない?」

「……少し」

「そう…」

髪をすいてあげながら、あなたがいつもするようにとんとん、って背を軽く叩いていく。

「……起こしたか」

「んーん…」

顔が見えないからって、ちょっとだけあなたに嘘をついた。

「あのね」

そうして、二人きりなのに小さな声でこぼしていく。

「こわい夢、見ちゃった」

「……」

「あんまり寝たくないの」

きっとあなたが言いたい言葉を、あなたに代わって。

強くありたくて、弱さをわたしに見せないあなたは、どうしたって言ってくれないから。

「リアスさま」

「……」

「ちょっとだけよふかし、しよ?」

明日は振り替えでお休みでしょう?

「…ね?」

あなたを優しく抱きしめて、そう言えば。

ちょっとだけ、静かな時間になったあと。

「……あぁ」

もっと強く抱きしめられて、うなずいた。

それにほほえんだら、あとはもういつもどおり。

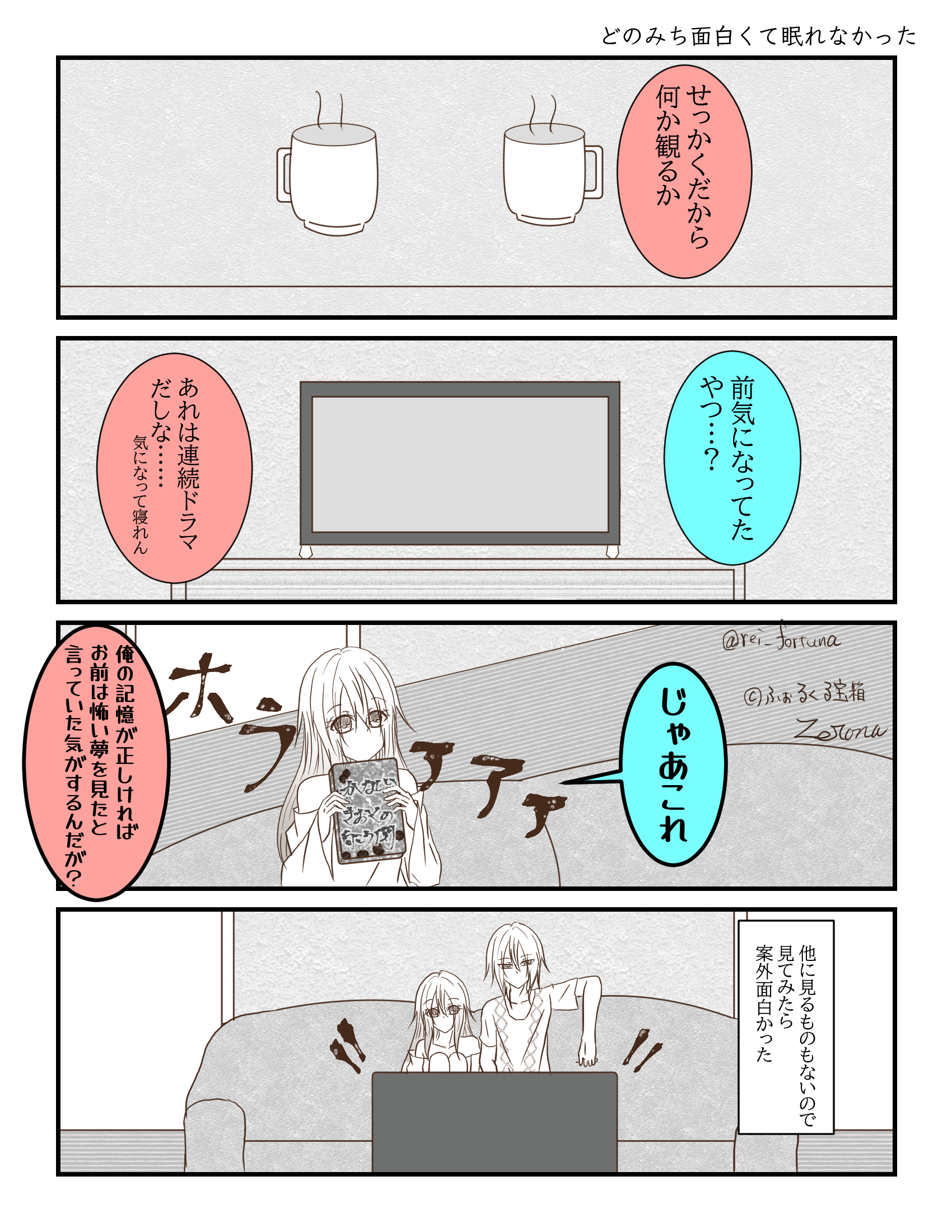

「…ココア、いーれーて」

「……今日は、とびきり甘くしてやる」

「うん…♪」

見上げてきたリアス様と笑いあって。

もっかいぎゅっとしてから、夜更かしするためにリビングへ向かった。

『次はあなたの夢に逢いに行こう。言えない「愛してる」を伝えに』/クリスティア