《選手宣誓、私たち笑守人学園の生徒は、この体育祭を通し、より一層人々を笑顔に出来る力を身につけると誓います》

雲一つなく、よく晴れた体育祭当日。正直雨よ降れと思ったが願いは通じず。笑守人の生徒は動きやすい服装に、各チームのハチマキを任意の場所に着けてまずは演習場に集まった。あまり頭に着けるのは好きではないからと、青色のハチマキを利き側の二の腕辺りに着けて九時からの開会式に出る。生徒も多いことからクラス毎で分けられることもなかったので、双子とクリスティアの四人で観覧席に座り、式の行く末を見ていた。

「選手宣誓もエシュト学園らしい宣誓ですのね」

「ねー…」

宣誓が終わり、体育祭実行代表らしい杜縁がマイクをとって宣誓選手と入れ替わるようにスタジアム中央に立つ。

《諸君、今年も体育祭がやってきた。これは笑守人学園の本分である”人を笑顔を守る”ための予行練習である》

その声に、会場内の大半が背筋を伸ばした。

わかる、気を引き締める声だよな。俺はいつも通り肘置きに体重を預けているが。

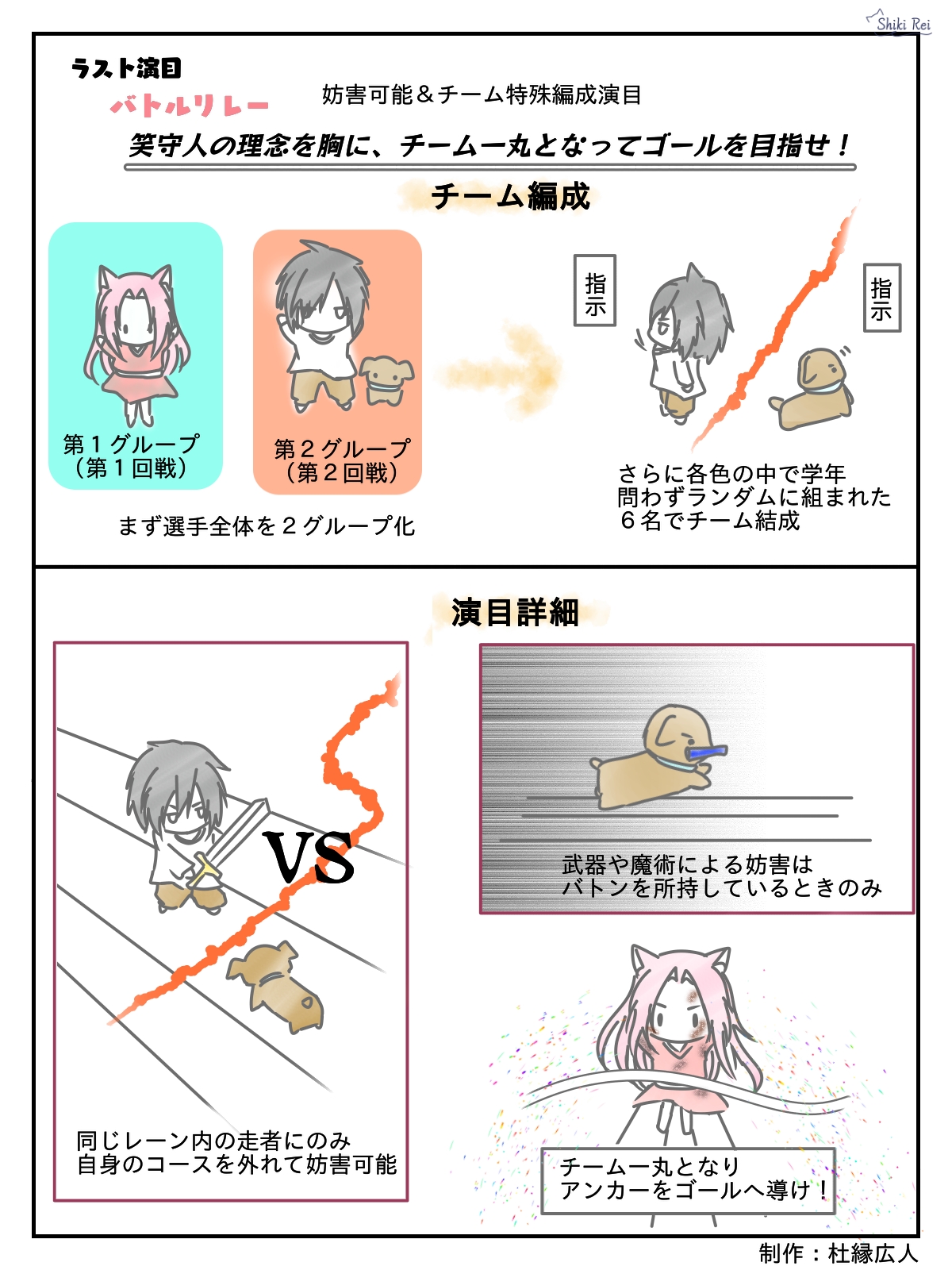

《各クラスで演目の説明はざっくり受けていることだろうが、今一度重要な部分はここで繰り返し確認させてもらう。本年度の体育祭演目は六演目。内半分、百メートル捕縛走、騒動鎮静マラソン、討伐合戦においては、”個々、もしくは団体が一つの目標をやり遂げる”ことを目的とするため妨害行為は一切なし。他妨害守護合戦、ミッション遂行走、バトルリレーにおいては、分けたチームが一丸となり、いついかなる時でも正しい判断が出来るよう、妨害は可能としている。ただし、相手に重傷を与えるなど、過剰行為は禁止だ。あくまで”妨害”ということを胸に刻むように》

一呼吸置いて、杜縁は続ける。

《すべての競技場所は校庭。生徒数も多いことから観覧場所は自由とする。教室の窓から見ても良いし、この演習場にモニターも設置しておくからこの場にとどまってもいい。自身の競技にだけは遅れないこと》

杜縁は一度会場を見回し、沈黙を肯定と受け取って頷いてから、また息を吸った。

《それと、チームで分けているからわかると思うが、各演目には順位によってポイントがつく》

言った瞬間に、なんとなく、緊張感の中に期待が混ざる感じがした。それは気のせいではないと、次の言葉で確信する。

《優勝チームにはささやかだが褒美も出る》

相手が杜縁だからか歓声は上がらないものの、会場内の雰囲気はそわそわと落ち着かない。今にも喋りたいんだろう。そんな雰囲気がものすごく周りから伝わってくる。

《例年のごとく、内容は閉会式で発表する。全員精進するように》

そんな雰囲気を知ってか知らずか、再び辺りを見回した後。

《以上だ。各自移動開始》

そう淡々と告げてマイクを切った。

──瞬間。

「今年なんだと思う!?」

『去年も豪華だったよなぁ』

一気に会場内がざわついた。

褒美の話をする者、それにより闘争心に燃えている者。

若者とはこんな風にはしゃぐものなのかと、肉体年齢にそぐわないこと思いながら立ち上がった。

「刹那」

「ん」

普段演習場として使うスタジアムに展開されているモニターには、杜縁が去った直後に”百メートル捕縛走 9:30開始”という文字が表示されていた。

捕縛走は俺とクリスティアの出場演目でもある。赤色のハチマキをヘアバンドのようにつけたクリスティアを促して、彼女がいつも通り俺の服の裾を掴んだのを確認してから出口へと足を向ける。

と。

通路側にいる、クリスティアと同じ赤色のハチマキを左手首につけたレグナ、俺と同じ青色のハチマキをいつも着けているシュシュの代わりにしたカリナが同じように立ち上がり出口へと足を向けていた。

「……おい」

当然のごとく歩き出そうとする前に声を掛け、不思議そうに振り返った、今回非番の兄妹へ。

「一応聞くが、お前達も来るのか?」

「あなた方の勇姿をこの目で見ようかと」

心底いらん。

「まぁ華凜の冗談は置いといて」

おいお前の妹は冗談の顔をしていないぞ。

しかしそんなのは兄には見えていないので、いつものように微笑んだ。

「校庭の方が移動楽だし。適当な場所にいるよ」

「安心してくださいな、勇姿を見ると言ってもあなたの出番のときにわざわざゴール前に行って写真を撮るなどしませんわ」

「刹那のときでもせんでいい」

心底「何故」と言う顔をするな。娘の勇姿を収める母親かお前は。

まぁどうせ言っても無駄だろうと、未だ疑問の顔をしているカリナの背を押してレグナを筆頭に歩き出し。

「あそこ?」

「みたいだな」

演習場の校庭側の出口から外へ出ると、視線の先にあるクラス棟出入り口付近で、おそらくスタート地点を示している看板を発見した。

四人、自然と目を合わせ、頷き。

「では適当な場所にいますわ」

「頑張ってこいよー」

「あぁ」

「あとでねー…」

二人とは分かれて、クリスティアと足を進めた。

「ね、順番ってもう聞いた…?」

「いや」

「やっぱり…」

目的地へと歩きながら聞かれた問いに首を振る。その答えは、どうやら彼女の方でも同じらしい。

実は出場演目は(勝手に)決まったものの、肝心の走る番だとか共に走る走者のことは一切知らされていない。わかっているのは、百メートル走った時点で現れるらしいバーチャルの敵を捕縛。そいつを連れてゴールするということだけ。

「これも”いついかなるときでも”ってやつ…?」

「だろうな」

こちらとしてはどこにいるかが直前までわからないから心底迷惑なんだが。

不安の息を吐いたところで、スタート地点へと辿り着く。そこには運営委員らしい男教師がいた。手には、一つの箱と名簿。

「参加者? 名前は?」

「一年二組の炎上と、一組の氷河だ」

伝えた名を探すために名簿に目を落としたその男は、すんなり俺達の名を発見したらしく。頷いて今度は俺達に箱を差し出す。

「この中から一枚引いてくれる? 出た番号が順番だから」

「走る順番…?」

「そう。当日にくじ引きで決めてるんだよ」

もはや”いついかなる時でも対処できるように”というのではなくただ面倒なだけなんじゃないのか。呆れの溜息を吐いて、箱に手を突っ込み紙を一枚引く。クリスティアも同じように一枚引いて、同時に広げた。

書かれた番号は──

「3だな」

「わたしも3…」

まじかクリスティアと一緒か。近いどころか同じレーンか。いや近くにいれる分にはありがたいけれども。

「三番目ね! じゃああっちの地面に書いてる番号のとこに適当に並んどいて。九時半になったら一番目からスタートです。頑張ってね」

引きがいいのか悪いのかわからない結果に苦笑いをこぼしつつ、男教師に明るい声で見送られて、クリスティアと共に地面に”3”と書かれた所へ移動した。

「人、多いね…」

「あぁ」

辿り着いた俺達のレーンにはすでに走者が八人。コースを見ると、用意された数は十。出場演目の紙を見たときにある程度の人数は把握していたのでそこまで震えることはないが、

「十人一組は多いな」

一レーンの人の多さには少々驚いた。

「競技でも八人…」

「だよな」

「ま、ヒトも多いしな」

「確かに設定人数は多いと思ったが」

そして今この場で会話している人間も一人多い気がするんだ俺は。

若干聞き慣れたその声に、そっと後ろを振り返ると、

「よっ」

「紫電……」

六月に入ってから頻繁に絡むようになった、上級生組の片割れがにっこりと笑って立っていた。

反射的に、辺りを見回す。意図が分かった紫電は、一歩後ろから俺の肩に体重を預けて。

「オレの相棒はお留守番だぜ」

なるほど、と預けられた体重はそのままに、紫電へと目を移す。

「中々脚力もあったし、ここにいると思ったが」

「アイツは走る”だけ”じゃないトコで、な」

つまりは鎮静などの複合種目でということか。

鎮静なら口がうまいから頷ける。

と。

「はるまも三番目なの…?」

紫電とは反対側の隣に立つクリスティアが声を発したので、そちらに目を向ける。俺の横から頭だけ出すようにして、首を傾げていた。その問いに下のレーンを見たと同時に、頭上から答えが返ってきた。

「違う違う、オレは四番目。オマエたちの次」

心の奥底で少々残念に思ったのは胸に秘めておこう。なんだかんだ上級生との関わりというか、バトルが楽しいと思っているのを自分で認めたくない。

「んで、オマエらは一緒なんだ」

「そう…」

「こういうくじ運まで仲良いの?」

「運命なんじゃないか」

「オマエ顔に似合わずロマンチストだな」

冗談なんだから本当に驚いた顔をしないでくれ。

《これより、百メートル捕縛走を開始します》

そこで、アナウンスが鳴った。先ほどまでくじを配っていた教師が少し高めの台に立ち、違う教師からメガホンを受け取って俺達に向ける。

《捕縛走のルールは各クラス説明されたとおり、百メートル走ってから現れる敵を捕縛してゴールに持って行くことが目的です。敵はヒューマンやビースト、ハーフをバーチャル化させたものです。誰の元にどの種族が行くかはランダム。自分の所に出た者を術なり貸し出し武器なりを駆使して捕縛し、ゴールに連れて行ってください》

「捕縛で時間かかりそうだね…」

「あーヒューマンとかはそうかもなぁ」

「そもそも捕縛できるの…?」

「だからこそ武器の貸し出しがあるんだろう」

《なお、ヴァーチャル出現より五分以内に捕縛ができない者は失格となるのでご注意を。それでは一列目より始めます》

簡単な説明を終えた男教師は競技用の銃を上に向ける。

《位置について》

一列目の奴らが準備したのを確認して。

《よーい》

引き金を引いた。

パンっと音を立てて、体育祭の第一演目が始まる。音を合図に、一列目の生徒達が走り出した。

音楽も実況もなく、ただレーンを囲むようにした他の生徒達の声援だけが聞こえる。

「他の学校と違って静かでいいな」

「まーウチの体育祭は実践演習も兼ねてっからな。実戦で”○○選手、薙払ったー”なんて言わねぇだろ」

なんだその緊張感のない実戦は。想像しただけで若干笑いがこみ上げてくるじゃないか。

なんとか無表情を保っている間に、一人目のなかなか足が速い奴が百メートル地点に到着。

その、瞬間に。

〔ヴァァァアア!!〕

怨念をまとったようなヒト型が姿を──って待て。

「何だあれは」

「なにってヒューマンだろ」

お前あれヒューマンだってわかるのか。すげぇな。

確かによくよく見ればだが二本足だし、ビーストらしい性質を持っていないことからおそらくヒューマンなのだろうとは思うが非常にわかりにくい。何かどろどろしているし。

「俺にはもはや霊的なものにしか見えないんだが?」

「まっくろだしどろどろ…」

「ほら、いくらバーチャルっつっても同種族攻撃とか捕縛されるのは嫌なヤツもいるだろ? だからエフェクトとして怨霊化とかゾンビ化させてるらしい」

そんな体育祭やめてしまえ。

《二列目用意しといてくださーい》

まだあと一人か二人残っている中で、教師が次の準備を促す。第一レースが始まってから経過した時間は三分弱。内容もあってか、普通の体育祭のようにスムーズではない。特に一年と見られる生徒が時間が掛かっているように見える。

「これ本当に一日で終わるのか?」

「終わる終わる、だから六演目な上に一レース十人。加えて制限時間付き。フツーの体育祭と同じ時間くらいには終わるぜ」

「もはや普通の体育祭でいいと思うのは俺だけか」

「コッチに来たおかげで覚えるコトもほとんどねぇからいいじゃねぇか」

「応援団、ダンス、組体操…おぼえるの、いっぱいあるよね」

「そ。配置だなんだってメンドーなコトなくて楽だろ」

「まぁ、それには納得だな」

場所によっては女でも組体操があったし。サボれず強制参加のときは精神が死ぬかと思った。

それを思い出し、一生このままでいいと思ったところで。

再び銃声がなり、前の奴らが走り出した。

「おっ、カップルちゃんは次じゃん」

「三番目だしな」

「優しい彼氏の龍クンは彼女に手加減すんの?」

こいつに手加減だと? 走りで?

「手加減するも何も足なら刹那の方が速いからな」

「はっ? 嘘だろ?」

「事実だ」

短距離で勝てたことはないし。あぁ、またヒューマンだかビーストだかわからんゾンビが出てきた。

「男より速いってどんだけだよ……。いや龍が遅いだけ? オマエ足は遅いの?」

「五十メートルなら五秒後半だな」

「めっちゃ速ぇじゃねぇか」

恐らくクリスティアを追いかけ回して鍛えられた結果である。

「五秒は早いの…?」

「男でも七秒くらいが平均じゃね?」

「初耳…。闘う人はみんな足速いと思ってた…」

「まぁ足腰は鍛えられるだろうからな」

かと言ってそれで短距離が得意ということには直結しないだろうが。捕縛されていくバーチャル物体を見ながら、そろそろ離せと紫電の肘を肩からどかす。

「ていうか龍クンで五秒後半ってことは刹那ちゃんもっと速いの」

「五秒前半だな」

「なに? オマエらカップルは世に言うチートなわけ?? 特に龍クンは魔術量といいできねぇコトねぇのかよ」

「龍だって苦手なことあるよ…?」

「マジか」

「言わんで良い」

《三列目、準備ー》

ナイスなタイミングでアナウンスが掛かり、内心感謝しつつクリスティアと並んでコースに立つ。二番目に走ったやつらは残り一人。そいつも捕縛は終えてゴールに向かっているところだった。後ろで「ガンバレよ」と言ってきた紫電には頷いて返し。

《では位置についてー》

前列を見ていた限り体制はどうでもいいらしいのでそのまま立った状態で待つ。

《よーい》

前の奴がゴールした瞬間掛けられた号令に一歩足を引いて。

《スタート!》

銃声の音と同時に、走り出した。

瞬間、右隣でヒュッと勢いよく何かが横切っていった。

「お先…」

言わずもがな、クリスティア。勝ち誇ったように少し口角を上げて、走り去って行く。

それを追うように俺も少しスピードを上げた。少し後ろを見てみると他走者がだいぶ離れている。まぁよほどのミスがなければこのまま二人でぶっちぎりだろうと、前に目を戻した。

「…!」

前にいた恋人は、十秒ほどという短い時間で一番にバーチャル空間に辿り着く。

瞬間、現れたのはおどろおどろしいビースト。説明でも実際に見ていても向こうから危害を加えることはないと知っているので、彼女の動向をぼんやり見つつ、走りながら自分でも捕縛の準備を進めていった。

「…邪魔」

俺が辿り着く残り一秒という短い間に、クリスティアは氷の刃を展開させる。

……氷の刃を展開させる?

確かこの演目の名目は”捕縛”ではなかったと自問。返ってきたのはそうだという肯定。しかし目の前の彼女は相も変わらず氷の刃を展開させている。

おいしかもそれめちゃくちゃ鋭利じゃないか? 刺さったらだいぶ痛いタイプじゃないか?

待て腕を上げるな、それを下ろしたら発射されるだろ。

「せつ──」

思わず声を上げようとした瞬間に。

「えい」

クリスティアは、腕を下ろし。

それと同時に、氷刃が発射された。

やってしまった。

「………?」

氷刃のせいで舞った土煙が晴れた頃、俺もバーチャル空間に辿り着く。俺の前に現れたのはゾンビ化したハーフらしきもの。とりあえずそれは置いておこうか。隣に目を向ければ、先ほどいたビーストは。

「いない…」

当たり前だろう。

「お前がやったのは”捕縛”ではなく”撃破”だ」

捕縛と言われて氷刃を一斉発射させる奴があるか。

「動けなくして連れてった方が早いかなって…」

「明らかに動けなくする程度の量ではなかったが?」

跡形もなくすような量だったぞ。

「走る前に言っておけば良かったな……」

懸念はしていたがまさか本当にやるとは思わなかった。若干呆れつつ、指を鳴らす。

【贖罪の鎖(アトーメントチェイン)】

そう唱えれば、俺の所に現れたゾンビハーフを取り巻くように出てくる鎖。抵抗する間も与えず、それはハーフへと巻き付いた。

「捕縛というのはこういうことを言うんだ。というわけで先に行くぞ」

「ずるい」

「ずるくない」

どちらかと言えばずるいのはお前の発想だろ。吹きかけたわ。そう言うのは、後ろからやって来ている走者を見てやめておくことにし。不服そうなクリスティアを置いてハーフを引きずるように持って走り出す。バーチャルだしいいだろう、雑に扱っても。原型すらわからないし。

「これでいいか」

それを、割とすぐ目の前にあったゴールテープを切って、係員の女に渡した。

「はい、合格です」

女はにこやかに微笑んで、俺が魔力を解いたと同時にバーチャル化を解除する。そのまま一位の旗のところに連れて行かれる際。

「連れの奴がバーチャルの敵を撃破したんだが」

「あらまぁ。捕縛ではなく?」

「撃破したな」

「前代未聞ですよ」

だろうな。

「もう一度その子のところにバーチャルの敵を出しておきますね」

「頼む」

前代未聞と言いつつも嫌な顔せずそう言って、女は去っていく。

案内された一位の旗の下で見ていると、間もなくしてクリスティアのところに再度バーチャル化したビーストが現れた。他の生徒達が辿り着いて捕縛に移る中で、クリスティアもなんとか氷の檻に入れてビーストを捕縛する。

そうしたらもう早いもので。持ち前のスピードで走るやいなや、なんだかんだ二位でゴールしてきた。先ほど俺を案内した女に連れられて、少し満足気にやってくる。

「捕縛してきた…」

「どうだと言わんばかりの顔をしているが撃破したのは前代未聞らしいぞ」

「誰だってやるでしょ…」

やらねぇよ。今後こいつに捕縛命令出すのはやめさせておこう。言い聞かせればできるだろうが間違えて殺しかねん。

「あ、陽真だよ…」

そんな俺の心の誓いなど露知らず、クリスティアが声を上げたので前を向く。俺達のレーンの奴らがあらかた走り終わり、紫電達が準備をしていた。

「陽真が一位かな…足速かったし…」

「対ビーストとなるとどうだろうな」

言いながら、紫電と同じレーンの生徒に目を向ける。

紫電含めヒト型七人、ビースト三匹。

その中には、チーター。

トップスピードになるまで多少掛かるとしても確か相当速かったはず。加えてこの演目は妨害なし。

「スピードだけで言ったら多少不利そうだな」

「そっかー」

そう二人で到着順の列に並び座って話していると、銃声が鳴って走り出した。

紫電が先行するも、予想通りチーターのビーストが中盤からスピードを上げ。結果、紫電は二番目にバーチャル空間に辿り着いた。

「陽真のとこはヒューマン…?」

「もうエイリアンか何かじゃないか」

着いた瞬間に出てきたのはすでにヒューマンなのかビーストなのか見分けもつかない謎の物体。いいのかこれで。逆に種族に対する侮辱としてバッシング受けないのか? なんて心配をしつつ、紫電の行く末を見守る。

奴は未知の物体が強いと思ったのか、楽しそうな顔をした。見たことあるなその顔。俺に話しかけてきたときの期待の顔と一緒だよな。そしてあろうことか紫電はお得意の大剣を出した。何故大剣を出す。

待て振りかぶるな。さっきも言ったぞこれ。それを振り下ろしたら。

さすがに声は上げないが、溜息は吐いた。

直後、目の前の上級生は大剣を振り下ろし。

当然のようにバーチャル化したその物体は消えた。

お前もか。

「ほら、やっぱり倒しちゃうじゃん…」

「何故捕縛と言われて武器を出すんだお前らは……」

「敵は倒さなきゃ…。教えてくれたのは龍…」

「せめて状況に応じる柔軟さを身につけろ」

「ヤベェ倒しちった」

呆れていると、同じく少し呆れている先ほどの係員に連れられた紫電がやって来て、クリスティアの斜め右後に座る。撃破した分遅れて三位だったらしい。

「何故大剣を出したんだお前は」

「いやぁ動けなくして連れてった方が早いだろ?」

つい数分前に同じ言葉を恋人から聞いた気がする。

「わたしも倒しちゃった…」

「やっぱ倒すよなぁ」

「ちなみにお前も刹那も前代未聞の行動だそうだ」

「マジ? エシュトの新しい歴史みたいなのできたじゃん」

どれだけポジティブなんだこいつは。

「刹那にも言ったが状況に応じろ。あれが実戦だったらどうするんだ」

「今回はバーチャルだったから消えただけで実戦だったら連れていけんだろ」

いや明らかに即死だろ。死体のまま連れて行く気か。さらに呆れていると、紫電に声を掛けられる。

「つーか状況に応じろっつってるけどよぉ、オマエはどーすんだよ」

「あ?」

「実戦でああやって敵出てきてさ」

「そりゃ捕縛なら当然──」

「刹那ちゃん人質に捕られました、なんてなったら」

言われた瞬間に思考が切り替わってしまい。

「当然めった刺しにするに決まってるだろ」

なんて真顔で告げてしまった。

「……オマエが一番ヒドくねぇ?」

「状況に一番応じられないのは、龍…」

前代未聞を引き起こした二人に真っ当なことを言われてしまい。

「……前言撤回する、いろいろと」

情けなさに思わず顔を覆った。

『学園生活初の体育祭。教訓を生かせるかは謎である』/リアス